一個人的力量是有限的,如果大家為了共同的理想,心往一處想,勁往一處使,那產生的力量是不可低估的。

我1980年恢復工作以來,主要承擔函授和“學報”的工作。其間,先后講授工程數學、電力拖動等9門課,我在傳授科技理論知識的同時,注重培養學生的自學能力,教育學生學會做人,學會做事,為人師表,既教書更育人。授課工作受到學校方方面面的肯定,也受到學生的尊敬和愛戴。到現在,畢業多年的學生還與我保持著聯系。記得有一年在棗莊聯合大學上課,上了僅一個月,聯合大學的師生就寫信給礦院的領導,信中對我的教學工作給予了充分的肯定和褒獎。

我是泰安民革的負責人,平時注重統戰理論的學習與研究。我精心撰寫的理論文章《民主黨派應充分認識中國共產黨的領導地位是歷史與現實的選擇》,雖然耗費我很多心血,但在山東省社科統戰理論界產生了較大影響,獲得好評,還獲得了泰安社科聯的獎勵;《永遠跟共產黨走社會主義道路》一文,被收錄在中共山東省委高校工委主編的《知識分子與社會主義》一書。文為心聲,我就是想通過文章,通過多種方式,表達我和廣大知識分子熱愛黨、熱愛社會主義的思想和情懷。

1991年4月,山東省七屆人大四次會議召開。會議審議《山東省國民經濟和社會發展十年規劃及第八個五年計劃綱要》,這是關系全省長遠利益的大事。我調研了解到,改革開放以來,山東經濟和社會發展迅速,走在了全國前列,但是教育、科技的發展趕不上經濟發展的速度,某些方面在全國處于中游。我認為,在制訂10年規劃和“八五”計劃時,應當把科技、教育擺在優先發展的戰略地位。

為在代表大會期間及時準確地提出這個意見,我在會前召開了部分教授、專家參加的座談會,持“代表視察證”視察了省、市兩級科技、教育部門,查閱了大量文件、資料,進一步摸清了全省的科技、教育發展狀況,在省人大七屆四次會議分組討論時,做了“為在本世紀末(或下世紀初)把我省建成一個科技、教育中心而努力”的發言,從全省現有的博士點、碩士點、國家重點實驗室、重點學科、萬人中大學生占有人數以及文盲、半文盲人數等10個方面在全國所處的位置,詳細論證分析了全省的科技、教育的某些方面,處于全國中游的現實和歷史成因,進而提出了大力推進科技、教育體制改革,建立人才競爭遴選機制,引導企業依靠科技進步提高經濟效益,改善科教人員的工作、生活條件等多項具體的建議措施,并以此為內容,向代表大會寫出了書面建議,引起了與會代表和大會主席團的重視,在大會上做出的關于綱要的決議中,進一步強調了“科教興魯”的戰略地位。

有人說:“代表代表,會后拉倒。”我不這樣認為,這是沒有擺正自己的地位,無論是在代表大會期間,還是閉會期間,代表都應該按照代表法和有關法律規定,發揮代表的作用。

1993年4月,省八屆人大一次會議期間,我在泰安代表團會議上提出了“高校要樹立為社會服務、為經濟服務”的觀念,提出要面向社會、面向市場培養學以致用的人才。這樣,學校有效益,學生鍛煉了實踐能力,地方也受益,一舉多得。其間,我還提出了“公路交通治理三亂”“做好老齡工作,讓離退休人員繼續發熱發光”“化解人民內部矛盾和民事糾紛”等建議和意見,都受到代表大會和政府的重視,經過認真辦理落實,產生了良好的社會效果。

2001年2月,省九屆人大四次會議審議政府工作報告,政府工作報告中提到“把山東大學建設成國內一流綜合性大學,帶動全省教育水平的提高”,但我覺得“帶動”一詞要修改,僅一所大學是不能帶動的,建議改為“以建設山東大學為主,同時把山東科技大學、山東農業大學、山東師范大學、青島大學等也建設成國內一流大學,以適應山東經濟大省的需要”。

我的建議引起會議重視,大會秘書處以“情況反映”的形式主送省委常委、省紀委書記、省人大常委會組成人員、省政府組成人員、省政協黨組正副書記和省法院、省檢察院黨組書記。

類似的建議我提了多次,得到了重視和批復。批復中說:您所提出的“把山東大學建設成一流大學,同時啟動建設3~5所省重點大學建設工程”的建議與省委、省政府高等教育發展的思路基本一致,但該項工作需要一流大學方案批準后方能準予考慮,需要充分論證和廣泛征求意見,在制定具體方案時我們將認真考慮您的意見。

再說說紅門路西邊校園那段圍墻的故事。那段圍墻在紅門路改造方案中原來是規劃拆除,全部換成鋼筋水泥的。后來學校出于安全方面的考慮,覺得不如古墻安全,當時住鄰路兩棟樓的老師都來找我,想讓我反映一下,經過努力,終于把那兩面墻保存了下來。

還有,前些年泰安市的規劃是準備打通擂鼓石路。按該規劃,需要把岱宗大街從校園中間隔開,一旦實施,本來就南北狹小的科大老校園就更加尷尬了。

科大人對老校園的感情是不言而喻的。為了保護校園的完整,我和學校的領導、老師們多方奔走,我甚至從環山路到岱宗大街反復一步一步數下來,這個長度正好是900步,也就是一里多一點。在900步的長度內再開一條大路,我在規劃局一遍遍強調沒有這個必要!其實,真的打通這條路的話,我們整個校園要拆掉不少建筑,負面影響非常大,甚至可能會毀掉校園。要把擂鼓石大街從普照寺路到虎山東路打通,中間要拆卸的不止一個科大校園,還有林校、干休所、市政家屬區和眾多民房,其投入與產出不成比例,絕對沒有打通的必要。最終市里采納了我們的建議。

其實這不是我一個人的功勞,當時學校的領導和很多教職工都做了很多工作,這也再次證明了集體的力量。

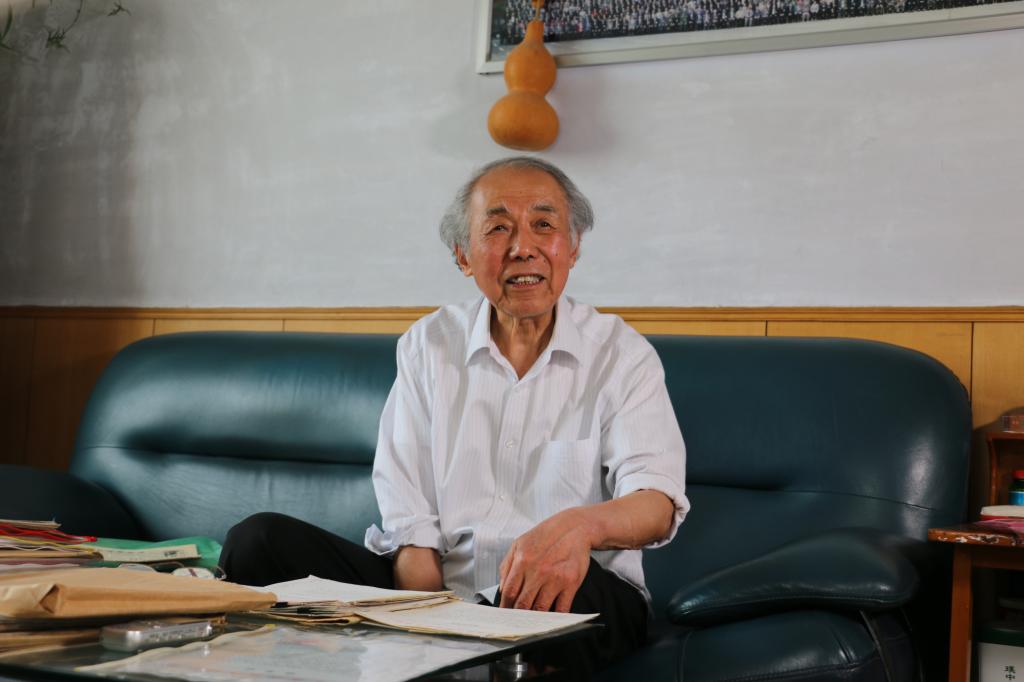

選自《科大故事②》(2018年12月出版)(講述:戰守嶸 整理:信永華)